[Direct] Crue : la Loire en vigilance orange

Nantes Métropole lance son observatoire de la biodiversité

Dernière mise à jour 24 mai. 2025

Accessible à toutes et tous sur un portail en ligne, cet observatoire permet de visualiser la faune et la flore présentes près de chez soi, de suivre les espèces emblématiques et celles qui sont menacées. L’occasion de mieux comprendre les enjeux liés à la biodiversité et de prendre conscience de l’importance de la protéger.

La date n’a rien d’un hasard. Le 22 mai 2025 est la journée mondiale de la biodiversité. Un jour symbolique pour officialiser la naissance de l’observatoire de la biodiversité. Initié par Nantes Métropole, ce nouvel outil a une vocation à la fois scientifique et citoyenne. Ouvert à toutes et tous sur un portail numérique très facile d’accès, il permet d’enrichir ses connaissances sur la faune, la flore, les milieux naturels et les continuités écologiques présentes dans les 24 communes de la métropole nantaise, mais aussi de contribuer à leur protection.

Qu’y trouve-t-on ?

Les données sont agrémentées de photos, graphiques et cartes. On peut y voyager par commune, en entrant par une espèce, un type d’écosystème... Elles sont présentées sur une maille très fine (500 m x 500 m), correspondant à l’échelle des quartiers. Chaque espèce est décrite avec précision : famille, type d’habitat, répartition géographique, niveaux de menaces, etc. Au total, plus de 4 300 espèces de plantes, d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens, de poissons, etc., y sont déjà recensées. Parmi elles, 269 espèces remarquables comme l’angélique des estuaires, la rosalie des Alpes, la loutre d’Europe, le bruant jaune, le bourdon grisé ou encore le triton marbré…

Pour chaque commune, on retrouve aussi sur ce portail un cahier de 24 pages synthétisant le type de milieux naturels présents, les espèces protégées, les continuités et les discontinuités écologiques, ainsi que les enjeux particuliers de la commune et les actions mises en œuvre pour sensibiliser la population, protéger et restaurer la biodiversité.

3 chiffres à retenir

-

420 000 données enregistrées par 2 690 observateurs bénévoles

-

4 370 espèces recensées dans les 24 communes de la métropole

-

269 espèces remarquables

D’où proviennent les données ?

Les informations délivrées par l’observatoire sont actualisées et enrichies régulièrement. Elles proviennent du terrain et reposent sur un patient travail de collecte, mené par les salariés et les bénévoles des associations naturalistes : LPO pour les oiseaux, Conservatoire national botanique de Brest pour les végétaux, Gretia pour les insectes, Bretagne Vivante pour les amphibiens, reptiles et les végétaux, Groupe mammalogique breton pour les mammifères, fédération de pêche pour les poissons… À ce jour, plus de 420 000 données ont été recensées par plus de 2 600 observateurs bénévoles.

Qui peut alimenter cet observatoire ?

Tous les volontaires, experts ou non ! Les habitantes et habitants sont invités à s’impliquer dans cette démarche d’observation, en participant, à certaines périodes de l’année, à des inventaires pilotés par la Métropole en partenariat avec les associations. En ce moment , et jusqu’en août 2025, repérez les hirondelles, les martinets et l’alyte accoucheur. Vous pouvez aussi rejoindre directement les réseaux de bénévoles des associations naturalistes ou enregistrer simplement vos observations en utilisant l’application NaturaList.

À quoi sert cet observatoire ?

L’ouverture de ces données au grand public donne à voir l’état de la biodiversité dans la métropole, son évolution ainsi que les pressions qui s’exercent sur elle.

«En mettant à disposition les informations aux habitants, cette plateforme web fait prendre conscience de l’importance et de la fragilité de cette richesse naturelle.

»

Jean-Sébastien Guitton, vice-président de Nantes Métropole délégué au cycle de l’eau et à la biodiversité

L’observatoire permet d’enrichir les connaissances. Mais aussi d’agir, souligne l’élu. « Ces données nous permettent d’identifier, en amont des projets d’aménagement, la présence de milieux sensibles ou d’espèces remarquables susceptibles d’être menacés, afin d’orienter nos décisions. Notre cap, c’est d’éviter de détruire et de dégrader, de réduire au maximum l’impact, ou en dernier recours de compenser les destructions si elles sont inévitables.». Cette politique, initiée dès 2022 avec l’Atlas de la biodiversité métropolitaine, a par exemple permis de mettre en place des aires de protection de la noctule commune, une chauve-souris dont la population a chuté de 88 % en 15 ans en France, des passages sous les ponts pour les petits mammifères comme la loutre d’Europe, ou encore des plans de gestion de sites naturels sensibles, comme la Prairie de Mauves, entre Nantes et Sainte-Luce-sur-Loire, et l’île de la Motte à Indre. Ce territoire constitué d’une mosaïque de milieux humides (boisements, roselières) est depuis devenu le refuge d’une famille de castors !

« Avec cet observatoire, nous franchissons un cap supplémentaire en faveur de la biodiversité, assure Jean-Sébastien Guitton. Notre territoire est composé à 60 % d’espaces naturels et agricoles., c’est un carrefour dans la trame verte et bleu et dans les couloirs de migration. Nous avons une responsabilité importante à protéger, restaurer et reconquérir cette biodiversité. »

«Plus la population a conscience des enjeux, plus cela incite les élus et les décideurs à prendre en compte la biodiversité.

»

Laurent Poncet, co-directeur de PatriNat

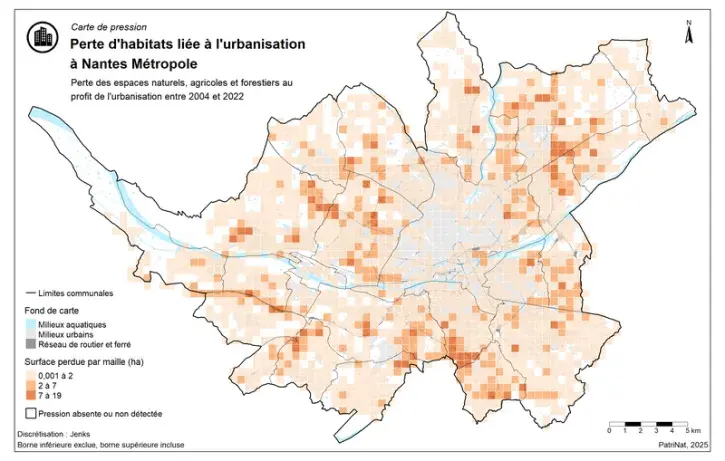

Une cartographie des pressions exercées sur la biodiversité

De l’avis des scientifiques, la biodiversité est indispensable à la vie, mais elle est aussi très fragile. 30 à 50 % des espèces qui vivent autour de nous sont aujourd’hui menacées de disparition sous la pression des activités humaines, l’urbanisation, les pratiques agricoles intensives ou le changement climatique. Pour mieux comprendre cet effondrement des espèces végétales et animales et localiser avec précision les zones à enjeux, Nantes Métropole a participé pendant 18 mois à un état des lieux complet des pressions exercées sur la biodiversité sur son territoire. Réalisé par PatriNat - centre de recherche sur la nature lié au Muséum national d’histoire naturelle et à l’Office français de la biodiversité -, en déclinant localement une méthode nationale, ce diagnostic pilote livre une cartographie très précise, et inédite, des pertes d'habitats naturels. Ses résultats finaux seront connus à l’automne 2025. « Nos perceptions sont souvent erronées. L’enjeu de ce travail est de prendre du recul pour voir que c’est un cumul de pressions qui engendre l’extinction du vivant », souligne le co-directeur de PatriNat : destruction des haies et du bocage, artificialisation des sols, pollution chimique ou lumineuse, dérangements (voitures, promeneurs, etc.)